菲律宾历史开始于6万7千年前,当时人类使用木筏和原始船只抵达这里。西班牙航海家R.洛佩斯·德·维拉洛博斯于1543年到达该地,以西班牙皇太子菲利浦之名命名该群岛为菲律宾。

● 古代社会

在远古冰河时期,菲律宾与亚洲大陆有“陆桥”相连。至少在2.2万年以前,群岛上已有人类活动。今日海胆人(或称小黑矮人)的祖先在2万年前从南方进入菲律宾,属旧石器中期。公元前6000~前1500年,先后有两批蒙古利亚种的古印度尼西亚人来到菲律宾,他们使用磨光的石器工具,掌握简单制陶技术,开始从事原始农业,属新石器时期。构成现代菲律宾居民多数的祖先马来人是从公元前300年到公元1500年分3批进入菲律宾。菲律宾原始社会的瓦解开始于第1批马来人进入菲律宾时期(公元前300~前200)。他们已能制造青铜工具,采用灌溉技术,开辟梯田,种植水稻。土地、牲畜和房屋的私有现象已经出现。第2批马来人来自印度化程度较高的马来半岛和苏门答腊地区,带来了先进的生产技术和与之适应的生产关系,直接促进菲岛原始社会的解体和奴隶制的确立。

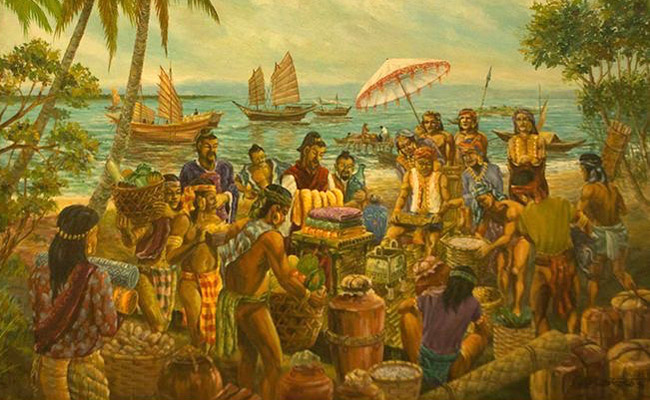

第2批马来人是乘船(当地人称这种船为"巴朗盖")来到菲律宾群岛。上岸后将建立的居留地称为巴朗盖。巴朗盖是古代菲律宾社会的基本社会组织。每一个巴朗盖由30~100户组成,人数不等,其首领称达图或罗阇。巴朗盖社会由贵族、自由民和奴隶三个基本阶级组成。由于生产发展和战争的需要,各个巴朗盖之间又逐步组成巴朗盖联盟,这是最早出现的奴隶制国家形式。根据中国史籍记载,早在10世纪以前,菲律宾民都洛岛就出现一个麻逸国。成书于13世纪的《诸蕃志》有麻逸国奴隶殉葬的记载。据菲律宾史籍,最早的巴朗盖联盟是12世纪建立于班乃岛上的“马迪亚斯”。

第3批马来人在14~15世纪从已伊斯兰化的马来半岛和苏门答腊迁入。他们促进了伊斯兰教在菲律宾的传播,在苏禄岛、棉兰老岛以及吕宋岛创立一些伊斯兰苏丹国(见苏禄国和吕宋国)。这些伊斯兰苏丹国实行政教合一的政治制度,属于早期封建制国家。

菲律宾古代社会的经济和政治发展很不平衡。在沿海先进地区不仅拥有较发达的农业和手工业,而且和周围国家与地区有着频繁的经济与文化联系,受印度和中国文化影响尤深。菲律宾古代文化也相当丰富,有自己的文字、度量衡和天文历,古老的口头文学、舞蹈和歌曲保存至今。

● 西班牙殖民统治时期

15世纪末16世纪初,欧洲海上强国葡萄牙和西班牙的冒险家纷纷探寻到东方的新航路。1521年F.de麦哲伦首次航行抵菲律宾的萨马岛,后为拉普-拉普所杀。1565年黎牙实比率军占领菲律宾宿务岛。西班牙殖民者以优势兵力,利用当时菲律宾尚未统一机会,于1571年占领马尼拉。此后相继侵占菲律宾大部分土地,建立殖民统治。

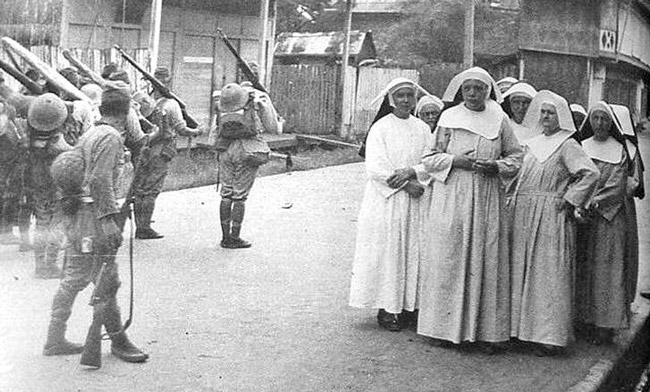

西班牙的殖民统治是封建专制统治,西班牙驻菲律宾总督是殖民当局首脑,独揽行政、司法和军事大权。殖民者推行赐封制度,封君滥用征税的权力,对菲律宾人民横征暴敛。为防止其他欧洲国家的竞争和保护宗主国商人的利益,殖民者在菲律宾实行经济闭锁政策和垄断政策(见马尼拉-阿卡普尔科贸易)。天主教会占据了最肥沃土地,不仅向居民征收什一税,还控制教育等各种文化事业,成为殖民统治的支柱。西班牙的殖民统治遭到菲律宾人民的强烈反对,16~18世纪,反殖民起义不下数十次,遍及整个群岛,其中达俄辉起义持续的时间最长。

自18世纪起,由于欧洲资本主义的发展,殖民者被迫改变政策。1834年宣布马尼拉为自由港(见马尼拉开港)。随着资本主义经济因素在菲律宾的出现和发展,资产阶级自由主义思想也开始广泛传播。专横的教会成为攻击的首要目标,菲律宾教士掀起教会菲化运动,要求教会改革。反对殖民统治的斗争得到广泛的支持和同情。菲律宾民族英雄J.P.黎刹组织了著名的宣传运动,有力地唤起人民的民族意识。1892年资产阶级革命家A.博尼法西奥组织“卡蒂普南”秘密革命组织。1896年 8月24日,博尼法西奥在巴林塔瓦召开大会,宣布武装起义,从而爆发菲律宾革命。菲律宾地主资产阶级右翼E.阿奎纳多集团为了使革命按自己意愿发展,1897年排挤博尼法西奥和“卡蒂普南”,夺取革命领导权。革命阵营的分裂削弱了革命力量。1897年12月,阿奎纳多在殖民当局的威胁利诱下与其达成“破石洞协议”,决定放下武器,离国赴中国香港。革命阵营中抵抗派将士拒绝投降,继续武装斗争,菲律宾革命形势重又高涨。殖民当局既不履行改革诺言,又拒不付给阿奎纳多换取放下武器的全部款项,阿奎纳多集团遂决定依靠美国重返菲岛。1898年4月,美西战争爆发。5月, 阿奎纳多乘美国军舰返菲重新领导菲律宾革命。6月宣告独立(见菲律宾独立宣言)。在起义军打击下,西班牙殖民政权土崩瓦解。1898年9月起义军召开革命议会。通过宪法。1899年1月 23日宣布菲律宾共和国成立。2月美国发动侵菲战争,镇压菲律宾革命(见菲美战争)。1901年阿奎纳多被俘投降,菲律宾历史上第一个资产阶级共和国遭扼杀,从此菲律宾又沦为美国的殖民地。

● 美国殖民统治时期

美国在菲律宾采取了不同于老殖民者的新殖民主义政策。在政治上全面引进美国式的资产阶级政治、司法和教育制度,力图培植本地地主资产阶级亲美集团,逐步扩大后者参与政治的权力,最终给予政治独立,但保持自己的控制权。在经济上用自由贸易和限制贸易的不同方式,用关税和外贸为杠杆,使菲律宾依附美国市场,成为美国资本的原料产地和商品市场。

1902年美国国会通过菲律宾法案,宣布结束军事统治,在菲建立以美国人为主的文官政府。1916年通过琼斯法案,扩大本地人参与政治的机会,企图以此缓和菲律宾人的反美情绪。1934年通过泰丁斯-麦克杜菲法案。宣布在菲实行10年自治过渡体制,1935年菲律宾自治政府成立。奎松当选为总统。

自治政府为了缓和国内阶级矛盾,推行资产阶级改良主义政策。但并未触及农村的封建土地关系,也未能解决日益严重的失业问题。一度缓和的工农运动从1938年起又趋高涨起来,共产党在工农运动中的影响也逐步扩大。1940年奎松政府宣布取消“八小时工作法”等法令,成立镇压工农运动的准军事部队,自治政府的政策趋向反动。

● 日占时期

1941年12月7日太平洋战争爆发。1942年5月,驻菲美军先后投降,日本军国主义侵占整个菲律宾。自治政府流亡美国。日本在菲岛建立法西斯统治,严禁一切抗日言行,凡反对日军者均被处死刑。在经济上,控制菲岛的工交、矿业和公用事业,不顾当地气候条件,强迫种植棉花。搜刮粮食以供军用。大量菲律宾人不得不以糠菜充饥,在马尼拉,不少人因饥饿而倒毙。

1943年10月14日,在日本导演下,菲律宾宣布“独立”,原司法部长何塞·帕西亚诺·劳雷尔出任伪总统。日本占领期间,菲律宾人民对占领者进行英勇抵抗。1942年3月29日建立菲律宾共产党领导的菲律宾人民抗日军。广大华侨也积极参加抗日斗争。1945年1月美军在人民抗日武装配合下重返菲岛。同年8月15日,日本无条件投降,17日伪政府宣布解散。

为了保证战后对菲律宾的控制,美国大肆镇压菲共领导的人民抗日军武装力量,同时积极扶植以曼努埃尔·罗哈斯为首的菲律宾地主资产阶级右翼集团。

1946年7月4日美国宣布给予菲律宾独立,同时,两国签订“总关系条约”和“贸易协定”(又称贝尔协定),美国保持在菲律宾的经济和政治方面享有特权地位。

● 独立建国后

1946年7月4日,美国同意菲律宾独立,菲律宾获得完全独立。此后,自由党和国民党轮流执政。

1965年,马科斯就任二战后第六任总统。

1971年,斐迪南·马科斯成功连任,同年取消总统任期只有两届的限制;未久即宣布戒严,开始独裁统治。

1986年2月7日,提前举行总统选举,贝尼格诺·阿基诺的夫人科拉松·阿基诺在民众、天主教会和军队的支持下出任总统。

1992年,菲德尔·瓦尔德斯·拉莫斯胜选,科拉松·阿基诺和平转移政权。

1998年5月,约瑟夫·埃斯特拉达当选总统。

2001年1月,埃斯特拉达因受贿丑闻被迫下台,副总统阿罗约夫人继任。

2010年6月9日,自由党总统候选人贝尼尼奥·阿基诺三世当选菲律宾第15任总统;30日宣誓就职。

2015年10月28日,菲律宾当选联合国人权理事会成员,任期自2016年至2018年。

2016年6月,民主人民力量党候选人杜特尔特就任菲第16任总统。

2018年7月3日,菲律宾修宪咨询委员会22名法官全票通过《联邦宪法草案》最终版本,为菲律宾划分为18个联邦区扫清障碍。《联邦宪法草案》提议将菲律宾政体改为联邦制,地方将有更大的自治权,但仍会保留总统及副总统职位。

2018年3月16日,菲律宾已正式通知联合国退出国际刑事法院的决定。

2019年3月17日,菲律宾正式退出国际刑事法院。

2022年5月11日,迪南德·罗慕尔德兹·马科斯赢得总统大选,成为菲律宾第17任总统。